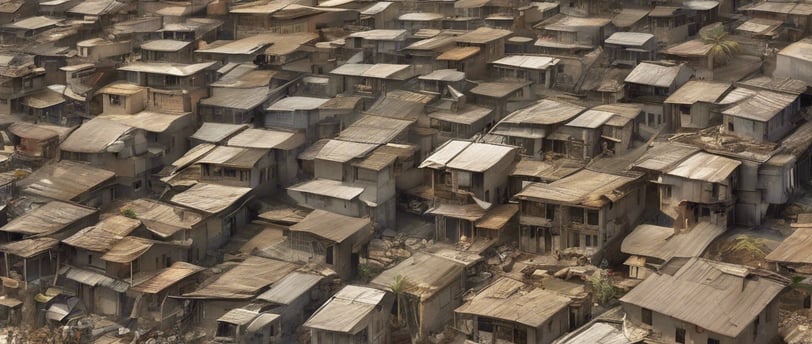

Distribución de la riqueza o pobreza

Revista de Tributación de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales Número 11 - 2022 Fecha: 27-12-2022 Cita: IJ-III-DCCCLXXIII-459

NOTAS DE OPINIÓN

Cecilia González Zanoni y Jorge Abel Aguirre

12/27/202214 min read

El Estado, posee dentro de lo que consideramos sistemas democráticos de occidente y sus diferentes variantes, la función jurídica de distribución de la riqueza o renta por medio de la tributación, por lo cual, no le debe ser indiferente su real existencia, representa un valor, es una cualidad social, una realidad de la sociedad. Es que no se puede distribuir lo que no se tiene. La renta (ganancia) es la fuente de riqueza de las naciones y depende de los miembros que la componen, es una cualidad o valor estructural, por ende empírica. [1]

Por otro lado, el Estado debe crear las condiciones que posibiliten a que sus ciudadanos puedan, por sí mismos, alcanzar objetivos razonables para la realización de su vida, conquistando una mayor libertad.

En el escenario contrario está el fenómeno de la pauperización, que lesiona gravemente la prosperidad pública, desde la degradación de la cultura y educación, afectando la dimensión social del hombre que es tan connatural como la física.[2]

Si la devastadora ironía del efecto práctico del Estado es el aumento incesante de la pobreza y consecuente falta de libertad, no se puede hablar, claramente de distribución de la riqueza o renta, sino del opuesto, ya que los valores se presentan desdoblados, entre un valor positivo y otro negativo (ejemplo belleza- fealdad, bueno- malo, justo- injusto[3], riqueza-pobreza), desvirtuando la relación jurídica económica-social de dicha función.

En la época contemporánea hubo un debate muy interesante entre (John Rawls,1971) [4] y (Robert Nozick 1974)[5] que significó un importante avance frente al predominio del Positivismo del siglo XIX. Sus pensamientos a partir de los años 70 reflejaron la importancia del problema de los valores en la teoría política sobre el rol del estado y la distribución de la riqueza.

Prácticamente todos los autores concuerdan que los escritos de John Rawls, y en especial la publicación en 1971 de “A theory of justice”, fueron de gran peso en la axiología, a pesar de sus críticas.

Sintéticamente se exponen estas concepciones intentando superar la dialéctica.

La concepción de Rawls respecto al Estado

En el desarrollo de la segunda parte de la Teoría de la Justicia, describe cómo debería organizarse una sociedad justa. En principio se pregunta, qué es la justicia, respondiendo que es la primera virtud de las instituciones sociales[6], una colaboración entre los hombres cuyo objetivo es la justicia social. Rawls se refiere al estado como una sociedad cooperativa, por ende, es necesario una teoría sobre la distribución de la riqueza, ya que si cada uno tiene derecho a quedarse con lo propio producido no existiría necesidad de la misma. La justicia que propone es la justicia como equidad, pues, en una sociedad cooperativa basada en los distintos dones personales, no se merecen para sí mismos y si para la cooperación.

El objetivo de John Rawls no era otro que el de combatir y superar la debilidad teórica de la filosofía moral predominante en el mundo anglosajón, el utilitarismo, y la única alternativa teórica a la propuesta anterior tenía que concluir en una teoría deontológica basada en el deber.

Sin embargo, siempre existen egoísmos que tienden a querer una porción mayor en la distribución de los bienes.

Por ello, a su teoría de la justicia como equidad le añade el principio que denomina de “diferencia” para la consecución de una sociedad más igualitaria.

La justicia como equidad

Los principios de la justicia para Rawls son dos, el orden de prioridad es el primero respecto del segundo. El primero referido a la igualdad ante la ley, cada persona tiene que tener un sistema de libertades igual y compatible con el sistema de libertades de los demás.

Y el segundo se refiere a la distribución del ingreso el cual considera que no debe ser igual (sino ventajoso para todos) y por otro lado los puestos de responsabilidad tienen que ser accesibles. Estos principios se refieren a la estructura básica de la sociedad y significan la distribución de derechos y deberes, regulando las ventajas económicas y sociales dentro de la misma.[7]

La justicia como equidad permite, pues, establecer las pautas de distribución de la libertad en una sociedad democrática, entre ciudadanos que se conciben libres e iguales, haciendo posible la colaboración mutua y con ello se conquista la justicia social.

Principio de diferencia

Rawls avanza con su idea sobre la libertad a la cual considera superior a cualquier valor pero lo sujeta al principio de diferencia. Este principio se refiere a la justicia ante las desigualdades económicas y sociales, afirmando que para ser justo habrá que favorecer a los miembros menos afortunados.

La idea es que los miembros más favorecidos tengan expectativas que se cumplan si también se puede mejorar a los menos aventajados. Todos se benefician con el principio de diferencia, según explica.

Es decir, para Rawls no habrá ganancia social a menos que los menos favorecidos también se beneficien. Para los utilitaristas clásicos esto no es relevante.

Por ello si las diferencias entre clases se agravan, se viola el principio de mutua ventaja como igualdad democrática, principio que lo considera esencial, ya que la sociedad igualitaria requiere la justa igualdad de oportunidades.[8]

Entonces claramente es relevante considerar la idea que tiene cada uno de estos autores sobre la libertad y la distribución de la riqueza y su relación con los demás valores políticos, específicamente para Rawls se inserta en el valor de la igualdad democrática, la libertad está relacionada directamente con la igualdad y el principio de diferencia.

¿Por qué Rawls cree que el principio de diferencia es superior al utilitarista o del libre mercado?

Principio Utilitarista

Por doctrina utilitarista se entiende aquella que se refiere a que las acciones promuevan la felicidad de las personas implicadas, fue algo defendido en Grecia por Epicuro.

El utilitarismo, al identificar el bien con el resultado de una acción, es una ética teleológica o consecuencialista. La base de la conciencia moral del utilitarismo es el principio de utilidad, sus defensores fueron (J. Bentham, 1748-1832) y (John Stuart Mill 1806-1873).

El utilitarismo tiene una ética que se basa en los resultados de las acciones y no en su contenido moral, por lo tanto, en el beneficio que produce la acción; es una perspectiva ética del mundo empresarial y que tiene en cuenta los costos y los beneficios.

John Rawls rechaza el utilitarismo porque sostiene que es contrario al liberalismo ya que los derechos y libertades dependen del reconocimiento y no de los resultados. Da preponderancia a los deberes, que implican requerimientos en el ámbito de la moral, los cuales tienen los hombres que cumplir independientemente de cualquier marco institucional, por ejemplo el deber de no dañar a otro, el deber de ayuda mutua, son ejemplos de los que denomina “deberes naturales“ contrarios al utilitarismo.[9]

El liberalismo político de Rawls. Distribución de la Riqueza

Se afirma, que John Rawls fue “liberal”, en el sentido que se da usualmente a una postura política que subraya la defensa de los llamados “derechos civiles” pero es partidario de la participación activa del estado en la economía, reconociendo un papel relevante en la regulación del mercado y la redistribución de la renta, a fin de crear las condiciones que garanticen una mayor justicia social.

Rawls es un crítico del liberalismo económico, su posición es la intervención del estado en la economía para la redistribución de la renta y favorecer a los menos aventajados. A punto tal que no reconoce ventajas al sistema de mercado y llega a considerar al socialismo compatible con su sistema.

Refiriéndose a los mecanismos de distribución especialmente afirma que un sistema de precios no toma en consideración las necesidades, y, por tanto, no puede ser el único mecanismo de distribución. El mercado no tiene capacidad para responder a las demandas de las necesidades, éstas deben de resolverse mediante un proceso diferente.[10]

Sintéticamente la función distributiva de un gobierno es preservar la justicia de las porciones distributivas mediante tributación y los reajustes necesarios sobre los derechos de propiedad. En virtud de la misma el gobierno habrá de imponer, en primer lugar, ciertos impuestos sobre la donación y la sucesión y, en segundo lugar, establecer un esquema de tributación, a fin de proveer los bienes públicos y hacer los pagos necesarios para satisfacer el principio de diferencia, propósito de los impuestos a las donaciones y a las sucesiones. Dado que, como habíamos visto, la distribución de la propiedad es una de las condiciones que permite la existencia de la democracia.

El gobierno, por lo tanto, no sólo ha de alentar una amplia dispersión de la propiedad en nombre del primer principio, sino que, asimismo, ha de utilizar estos impuestos como medio para hacer efectivo el principio de diferencia. Es por ello que, sostiene Rawls, la herencia es permisible, siempre que la desigualdad resultante sea en ventaja de los menos afortunados y compatible con la libertad y la justa igualdad de oportunidades.[11]

En definitiva, es un régimen liberal socialista, su programa de gobierno tiene por objetivo que no existan diferencias entre clases sociales y que se cumpla así con el principio igualitario de diferencia.

Con dicho fin impone impuestos al patrimonio, a la propiedad, a la herencia hasta con tasas progresivas, lo cual lo hace parecer un adversario del liberalismo económico. Sin embargo, según las observaciones agudas hechas a su teoría, no es partidario de someter a las fuentes de producción económicas a lo político sino a la distribución de la riqueza. -

La Teoría de Robert Nozick

Robert Nozick lo crítica desde la llamada nueva derecha o libertarianismo afirmando que la teoría elaborada por Rawls (particularmente el principio de diferencia) significa una continua intervención del Estado en la vida de las personas, con lo cual el estado mínimo es el estado más extenso que se puede justificar.

Cuestiona la validez de la distribución de la riqueza, afirma ¿qué criterio o principio existe para hacer la distribución de las cosas, existen personas o grupos de personas que estén facultadas para controlar todos los recursos y decidan cómo deben repartirse. Su pensamiento se estructura alrededor de la concepción lockeana del estado de naturaleza, es decir, partiendo de la idea de que en un estado prepolítico los hombres son libres, iguales e independientes, regidos por leyes naturales que el hombre conoce por medio de la razón. Por ello otorga al estado la función de proteger la propiedad, la vida y la libertad, teniendo una función además para la promoción del castigo.

En síntesis de su pensamiento, los impuestos son igual al trabajo forzado. El impuesto que paga uno es el equivalente del total de horas trabajadas de las cuales sale el ingreso que luego es pagado como impuesto. Al contrario, Rawls afirma que los impuestos aumentan la libertad de otras personas. Nozick coherentemente subraya la importancia de la libertad del ciudadano frente al estado el que no puede usar su aparato coactivo con el propósito de hacer que algunos ayuden a otros o para prohibirle a la gente actividades para su propio bien o protección.

En definitiva, ambos autores trataron de encontrar un fundamento para la intervención del estado en la distribución de la riqueza de las naciones. En función de la dicotomía expresada, daremos nuestra opinión fundamentando la posición propia tratando de superar lo que consideramos la intransigencia de las teorías planteadas por los autores citados.

Los límites del Estado de derecho en la redistribución de la riqueza. Principio de Libertad Jurídica y causa fin

Se ha criticado a John Rawls sosteniendo que sus teorías están fuera de la realidad por ser meramente racionalistas, no teniendo en cuenta, entre otras cosas, la capacidad real del estado para poner límite a las recaudaciones. Por el contrario, los valores están en la realidad y en el mundo.[12] En el caso de Robert Nozick, se lo ha criticado porque desde lo económico, no está de acuerdo con la distribución de la riqueza, negando las funciones políticas que el estado posee.

Son posiciones parciales y contrapuestas, que no han dado suficiente significado a la función jurídica social del estado en la distribución de la riqueza gestada desde las necesidades de los que intervienen en la fuerza productiva y donde la solidaridad tiene un límite en la licitud moral y política, consecuentemente, desde lo empírico se debe hablar de economicidad de la política.[13]

La Ciencia de la Hacienda Pública contemporánea, ha avanzado respecto a las limitaciones del estado respecto al endeudamiento público que si bien no tiene un límite, puede comprobarse su acierto con el procedimiento del “trial and error”[14] .

Por otro lado, todas las constituciones liberales, protegen la iniciativa privada, incluída la actividad económica delimitando la intervención estatal.

Si repasamos la historia, desde la antigüedad, tanto en Grecia-Atenas- como en Roma, fundamento de nuestra civilización humanista, se crearon sistemas jurídicos, en base a la libertad como corolario de las relaciones de derecho privado. En donde los gobiernos la afirmaban anualmente, auto limitando la intervención en esta esfera.

La actividad económica es, pues, esencialmente de derecho privado, donde las partes están en un pie de igualdad, someterla a una tributación excesiva, a la coacción o voluntad unilateral del estado, es una clara alteración de la misma, ya que de ella resulta la formación de los precios. Si depende del capricho de los detentadores del poder, se desnaturaliza a la actividad económica privada.

Desde los mismos principios liberales, el poder no puede intervenir en los asuntos privados, y por lo tanto el silencio del legislador, garantiza la libertad[15]. En el Leviatán el estado debe proporcionar seguridad a los individuos, al que no se le transfieren todos los derechos, como el derecho a la vida, el derecho a una vida útil, el de la educación de sus hijos, el de la residencia, el ejercicio de la actividad comercial, entre otros; en concreto es una política edificada sobre derechos y no sobre deberes, contraria a los totalitarismos.

Se produce el efecto contrario, cuando se consuma una intervención creciente del Estado por exceso de los impuestos y las contribuciones sociales que superen el 50%. Ello es un ataque al ciudadano, el cual tiene en contra la legalidad, pero está legitimado a no pagar tales impuestos. Y esto es especialmente cierto, dado que el estado ofrece apenas seguridad [16], si es que la ofrece.

Claramente existe el peligro latente de toda comunidad, en volver al estado de naturaleza, donde los hombres pierden la seguridad y los demás derechos que no fueron transferidos al estado, convirtiéndose en un estado totalitario.

Si se está frente a un estado inmoral, que no concreta la protección debida, ni los valores por los cuales se lo creó, y avanza sobre derechos intransferibles, lo deja al ciudadano en situación de “autoprotección”, como explica Hobbes, y se vuelve al estado de naturaleza. Por ello habría que repasar y siempre actualizar las condiciones de la distribución de la riqueza o renta, ya que podemos recaer en mayor o menor medida en dicho estado de naturaleza, exigiendo pagos sin causa. El estado dura si cumple su cometido y mientras lo cumpla, en el capítulo XXI del Leviatán, se afirma, que permanece mientras nos pueda proteger[17]

En consecuencia, es importante circunscribir los hechos de la distribución, ¿cuál es el ámbito donde el poder fiscal del estado debe razonablemente intervenir en el patrimonio del contribuyente y por tanto, cuáles son los límites de dicha potestad. ¿Cuándo existe razonabilidad o justicia en la calificación de la capacidad contributiva; cuando existe razón suficiente para la cooperación? En tal sentido ¿qué capacidad contributiva puede razonablemente ser limitada para el cumplimiento de una obligación o impuesto? [18]

En primer lugar, se impone conocer cuando la potestad tributaria debe limitarse. ¿Qué fundamento tiene? La capacidad contributiva o el “ability to pay” del derecho anglosajón no es otra cosa que los derechos subjetivos patrimoniales que posee un contribuyente, sea persona física o jurídica, por tanto dicho ámbito es libertad, ahora bien a los mencionados derechos se le contraponen las obligaciones patrimoniales o restricción a la libertad jurídica, que conforman en su conjunto la totalidad del patrimonio, por tanto en los derechos establecemos su Activo y en cuanto a las obligaciones constituirán su Pasivo, la diferencia entre ellos nos mostrará su patrimonio neto.

Desde un punto de vista estricto y como principio de derecho, la capacidad contributiva se presenta en dos situaciones jurídicas, en forma clara, cuando existe una ganancia, cuando existe aumento de patrimonio neto por vía de ganancias. En el balance se determinará si existe un cambio positivo de situación patrimonial, significando un aumento de libertad, o un cambio negativo de situación patrimonial o una pérdida de libertad. La comparación deberá ser medida entre una situación actual y otra anterior, donde se objetiva la existencia de estas diferencias, de posible grado positivo y/o negativo, en cuyo primer supuesto se acrecienta la libertad.

La imposición a la renta es en todo el mundo el instrumento tributario más justo para lograr la redistribución del ingreso que produce habitualmente la economía privada de mercado.

Estas características del tributo se fundamentan en que la renta es el mejor indicio de justicia de capacidad contributiva.

Fueron los ingleses, desde Locke que comprendieron que la libertad no está en el uso puro de la razón, sino en la interpretación de la tradición y de las instituciones que habían crecido de modo espontáneo. Es decir, existen dos concepciones de la libertad una racionalista y especulativa y otra empírica. Que tal como el Premio Nobel de Economía[19] afirma, ellos colocaron los cimientos de una profunda teoría que constituye el basamento de la defensa de la libertad, la cual no está en la razón pura sino sondeando a la realidad necesariamente, postulando una concepción empírica.

Por ello, si se grava supuestos inexistentes, como es una situación de cumplimiento de deberes, que corresponde a derechos de terceros, o situaciones presuntas, manifestación indirecta de libertad, se comete una seria injusticia.

Del mismo modo, el tema de la causa se complementa con las ventajas obtenidas por los contribuyentes por la existencia y actividad del estado, que es un elemento revelador de la capacidad contributiva[20], vista del lado del deber del estado. Cuando la capacidad contributiva se toma como base de la recaudación en sí y por sí, sin relación con los servicios prestados por el estado, disfrutados directa o indirectamente por el contribuyente, estamos frente a un fenómeno de finanzas irracionales, una ventaja o una extorsión, un vejamen o un fenómeno de parasitismo.[21]

En este último supuesto puede ubicarse cuando el estado “con miras a aliviar las miserias de los pobres, termina convirtiéndolos en una clase ociosa y perezosa que vive a expensas de la clase trabajadora, o lo que es igual, una clase depravada que obstaculiza el desarrollo económico y mina la concordia social, y que dará lugar a una revolución el día en que sus miembros casi igual en número a sus benefactores.”[22]

Por ende, según nuestra opinión, por distribución de la riqueza o renta se debe entender una cualidad estructural que depende de la sociedad o miembros que la componen pero que no se identifica con sus componentes, como toda estructura, que debería estar limitada a los supuestos reveladores de capacidad contributiva ( ámbito de libertad) y a las ventajas obtenidas por los contribuyentes por la existencia y actividad del estado, o Bien Común, por lo cual el fenómeno contrario, bien podría denominarse “ distribución de la pobreza” cuya prueba es siempre empírica.

Notas

[1] Risieri Frondizi, Qué son los Valores, Fondo de Cultura Económico- México Bs As, 1958, pág. 285

[2] Alexis de Tocqueville, Democracia y pobreza,(Memorias sobre el pauperismo año 1835) Edición y traducción de

Antonio Hermosa Andújar, Ed. Trotta SA 2003.

[3] Ob.citada 1,pág. 13.

[4] Teoría de la Justicia, ed. Fondo de Cultura Económica, México 1971.

[5] Anarquía, Estado y Utopía. Ed. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, México, Madrid, 1974

[6] Ob.citada 3,pág.19

[7] Ob.citada 3, pág.82

[8] ob. citada 3, pág.97

[9] Malem, Jorge ,"La obediencia al derecho", Ernesto Garzón Valdés y Francisco J. Laporta (eds.), El derecho y la justicia, año 2000, pág.522.-

[10] Joaquín Migliore, Colección año VIII nº13, pág.142

[11]Ob. citada 10 , pág.143

[12] Risieri Frondizi, Qué son los Valores, Introducción a la Axiología, Fondo de Cultura Económica, México- Bs. As, año 1958,pág.81

[13] Benvenuto Griziotti, Principios de Ciencia de las Finanzas, Depalma 1959, pág.XXXVIII

[14] Klaus Tipke, Moral tributaria del Estado y los Particulares, ed. Marcial Pons. Madrid.2002, pág. 66.

[15] Thomas Hobbes, el Leviatán, Fondo de Cultura Económica México, año 1980, Cap.XXI, pág.179

[16] Klaus Tipke, ob.citada 14, según Hans Dieter Vontobel- pág. 71.

[17] Ob.citada 15, pág 180.

[18] Los Valores en el Derecho Tributario, Miguel Angel Gonzalez, Cecilia González Zanoni, Jorge Aguirre, Ed. Errepar, 2002,pág.63.

[19] F. Hayek, Los fundamentos de la Libertad. Unión Editorial , Madrid 1975 ,pág 83 y ss.

[20]Ob.citada 18, pág. 100.

[21]Ob..citada,13, pág.101.

[22] Ob.citada 2, pág.23.